Diferencias entre mujeres y hombres queer en el cine

La mayoría de los casos de sexualización de personajes queer se dan en películas dirigidas por hombres y protagonizadas por mujeres

La figura del individuo queer en la gran pantalla con frecuencia ha sido representada como la otredad; personas fuera de lo común y de la norma. Un arquetipo extraño del que convenía alejarse. Esto queda reflejado en numerosas cintas como El silencio de los corderos (1991), de Jonathan Demme, Ace Ventura (1994), de Tom Shadyac, o Campamento sangriento (1983), de Robert Hilzik. Películas en las que los individuos queer son demonizados o ridiculizados, lanzándose así un evidente mensaje en el que se reitera que hay que temer a estas personas tan extrañas y atípicas.

Afortunadamente, con el paso de los años la situación ha dejado de ser tan negativa. La sociedad ha adquirido mayor conciencia sobre la comunidad LGBT+. Esto ha permitido que su presencia en la gran pantalla no solo se incremente, sino que también mejore en cuanto a calidad y verosimilitud. Aun así, el panorama actual todavía dista enormemente de una situación perfecta. Ya no solo porque siguen siendo pocas las cintas que añaden tramas LGBT+, sino porque, además, cuando estas aparecen normalmente suelen suscitar polémica entre el público más conservador.

El male gaze

El aumento de representación también nos ha permitido darnos cuenta de una cosa: hay una gran diferencia entre personajes queer masculinos y personajes queer femeninos. Es natural que esta afirmación no pille a nadie por sorpresa, pues en la historia del cine siempre ha habido grandes diferencias entre los hombres y las mujeres que habitan la gran pantalla, por lo que era de esperar que esta disimilitud se trasladase de igual manera a hombres y mujeres LGBT+.

El motivo, una vez más, es el male gaze o mirada masculina, un término acuñado en la década de 1970 por la crítica de cine Laura Mulvey. Esta expresión hace referencia tanto al ojo de la cámara, que representaría la mirada masculina y su encorsetada perspectiva; como a la del personaje masculino dentro de la narrativa, habitualmente hombres escritos por hombres cuya forma de ver a las mujeres es cosificarlas y reiterar las misóginas normas imperantes.

Desigualdad en el cine

Cuando hablamos de diferencias entre hombres y mujeres LGBT+ en el cine, la principal diferencia es, por lo tanto, el male gaze. El 84% de películas estrenadas en 2023 fueron dirigidas por hombres mientras que solo el 16% las dirigieron mujeres. Estas cifras, a pesar de la desorbitada desproporción, son incluso más grandes que las de años anteriores. En 2014 el porcentaje de mujeres directoras era únicamente del 7%. Es decir, la situación está mejorando, pero todavía queda un camino enorme para conseguir una situación verdaderamente igualitaria. Partiendo de esta desproporción no resulta difícil comprender el dominio de la mirada masculina, pues ellos dominan la gran pantalla y, por lo tanto, las películas reflejan su forma de ver el mundo.

Esto implica que la gran mayoría de los personajes LGBT+ son escritos por hombres desde el male gaze. De este modo, se genera una nueva dicotomía: personajes queer escritos por hombres y personajes queer escritos por mujeres. Un ejemplo muy común para retratar esto son las relaciones lésbicas.

Mujeres queer escritas por hombres y mujeres escritas por mujeres

Uno de los casos más conocidos es La vida de Adèle (2013), de Abdellatif Kechiche, donde la sexualización es de los problemas menos graves. La autora del libro que inspiró a la película, Julieth Maroh, afirmó sentirse asqueada al ver la película. Aseveró que esta reflejaba cómo los hombres veían el sexo lésbico desde un punto de vista erótico y pornográfico. Y como si esto no fuera suficiente, las dos actrices principales fueron sometidas a duras jornadas de trabajo de 18 horas. Además, utilizaron prótesis vaginales que dañaban sus genitales hasta el punto de hacerlas llorar.

En cambio, cuando las mujeres escriben a parejas lesbianas, la forma de retratar el amor y las relaciones resulta mucho más sutil y menos explícita. Ejemplos de ello son Watermelon Woman (1996), de Cheryl Dunye, o Retrato de una mujer en llamas (2019), de Céline Sciamma. Cintas que abordan de manera más fidedigna las relaciones de sus personajes LGBT+ femeninos. En estos casos es más común encontrarse con títulos introspectivos que se adentran mucho más en las protagonistas y las relaciones lésbicas. Son abordadas con mayor profundidad, dejando a un lado elementos básicos como el sexo, que si aparece suele ser implícito o poco gráfico, para adentrarse en cuestiones más humanas y personales.

¿Y si son hombres?

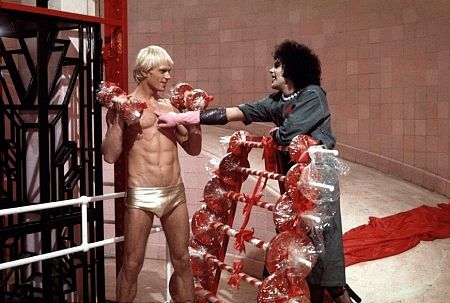

En el caso de los personajes queer masculinos también hay casos de sexualización como The Rocky Horror Picture Show (1975), de Jim Sharman. No obstante, este es más bien un caso en el que el erotismo va acorde con la liberación sexual y la temática de la cinta. Es decir, no se sexualiza a un personaje para suplir una fantasía, sino porque aporta algo a la historia y al mensaje de la película. También hay casos en los que los hombres queer son sexualizados sin justificación alguna, por supuesto, pero proporcionalmente dista bastante de los casos de sexualización que encontramos cuando un hombre cisheterosexual dirige una película sobre lesbianas.

Además, salvo algunos ejemplos, cuando es un hombre quien se halla tras las cámaras, es más fácil encontrar obras protagonizadas por hombres queer no sexualizados que películas protagonizadas por mujeres queer no sexualizadas. Hedwig and the Angry Inch (2001), de John Cameron Mitchell, Brokeback Mountain (2005), de Ang Lee, y Happy Together (1997), de Wong Kar-wai, son películas dirigidas por hombres cuyos personajes LGBT+ están bien construidos. Sus historias, además, en lugar de centrarse en el sexo, son muy personales y emocionales, desarrollando su aspecto más humano. Por supuesto que también hay películas dirigidas por hombres cuyos personajes queer están ahí para mofarse de ellos y para perpetuar estereotipos. No obstante, en este artículo hemos dejado estos ejemplos a un lado para enfocarnos en cómo el male gaze afecta en los personajes femeninos.

Conclusión

De este análisis podemos concluir que muchas veces, cuando un hombre escribe y dirige una película con personajes LGBT+ femeninos, se aplica el male gaze. Esto provoca que dichos personajes sean cosificados, por lo que no se ahonda en su personalidad o sus emociones, sino que se aborda más superficialmente. Esto es algo que, no obstante, no suele ocurrir al revés. Es decir, las mujeres, a la hora de representar a personajes LGBT+ masculinos, no cometen estos errores. El motivo principal por el que sí que sucede en el caso de los hombres que escriben a mujeres es la sociedad cisheteropatriarcal.

Los hombres históricamente han tenido un mayor protagonismo en prácticamente todos los ámbitos, por lo que siempre han contado sus historias desde su encorsetada mirada. Y como las voces de las mujeres y los colectivos minoritarios estaban silenciadas, no había nadie para decirles que no lo estaban haciendo bien y para contar las historias desde otras perspectivas. De este modo, ha llegado la hora de romper con todo esto. La hora de contar historias desde la perspectiva de aquellas personas que nunca tuvieron voz. Y, por supuesto, a través de una mirada crítica que trate a todos los colectivos como seres humanos y no como objetos o monstruos.